Documentário aborda preconceito contra mulheres drag queens em São Paulo

Zibel Cavalcanti, 30, estava em uma festa com salto plataforma, corpete e uma maquiagem bem carregada, quando alguém se aproximou: "Você está linda vestida de drag queen". Foi o bastante para acabar com a noite. "Eu não estava 'vestida de drag queen'. Eu sou uma drag queen", conta ela, que na ocasião estava como sua personagem Greta Dubois. Afinal, quem disse que mulher não pode ser drag queen?

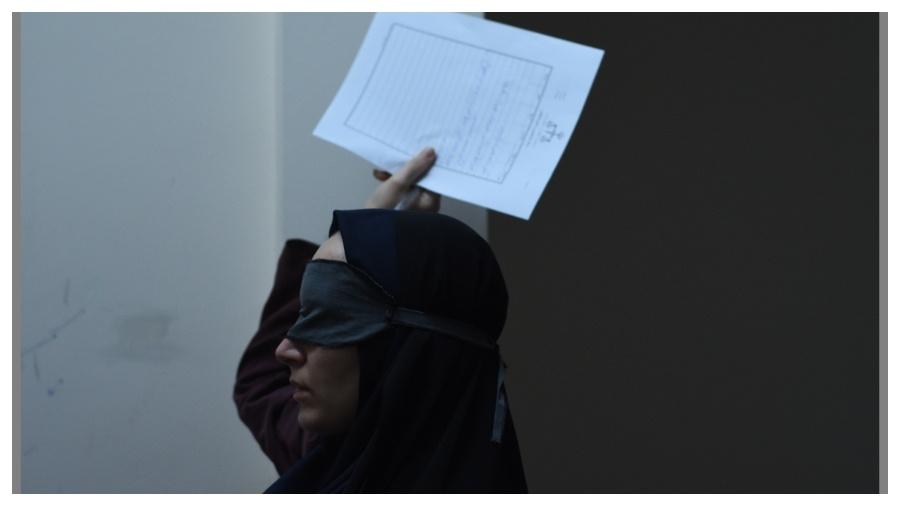

Foi por causa de manifestações como esta que a fotógrafa e outras nove mulheres fundaram, há um ano e meio, o coletivo Riot Queens para fortalecer, apoiar e dar dicas para toda mulher que quer ser drag. E essa união feminina chamou a atenção da cineasta Kelviane Lima, 25, que decidiu contar a história do grupo no mini documentário "They Can Do It", disponibilizado no YouTube e que levanta discussão sobre o preconceito sofrido por mulheres nesse meio.

"A arte drag começou com homens que retratavam estereótipos femininos. Convencionou-se, então, de que uma mulher não poderia ser drag, porque elas já têm os traços femininos. Mas drag queen é uma forma de expressão", diz Kelviane.

De fato, ser drag queen não tem relação com sexualidade ou gênero: é uma performance artística que apareceu nas noites de Nova York e Londres nos anos de 1960, apesar de constar referências de séculos atrás. O movimento chegou ao Brasil no final dos anos 1980, já bem popular. E, por aqui, Elke Maravilha foi a maior representante feminina dessa arte.

"Sempre gostei de me maquiar e me apresentar. Quando assumi a Greta, foi como sair do armário", diz Zibel, que tem no topo de sua lista de filmes favoritos "Priscilla, a Rainha do Deserto".

Cada integrante do Riot Queens cita uma inspiração diferente que as levou a se interessar por este universo, desde o concurso de transformistas do Silvio Santos, no SBT, até o filme "Priscilla". Mas o ponto em comum entre todas elas é o reality show "RuPaul's Drag Race", que estreou recentemente sua nona temporada no canal por assinatura Comedy Central.

"Depois do reality, as drags são mais aceitas e respeitadas", afirma Maina Venturini, 25, conhecida como Cherry Pop. "Comecei a me interessar acompanhando meu avô, que assistia ao programa do Silvio Santos e eu adorava o concurso de transformistas. Achava tão bonito", lembra ela que, além de drag, também faz shows burlescos. "Ainda sentimos muito preconceito. Mas não é uma coisa de vir na sua cara e falar. Você vai para as festas e as pessoas ficam te olhando e depois vão comentar no Facebook".

Preconceito

Cherry conta que, nas festas que frequenta, muitas drags não sabem que ela é mulher. "Você chega com 200 kg de maquiagem e um monte de gente acha que você é homem. Mas quando descobrem que você é mulher, a relação fica muito esquisita", conta ela, que leva em média 2h para se arrumar.

Uma das drags mais novas do grupo é Bruna Alves, 20, a Ginger Moon, que é lésbica e namora uma drag king, a versão de personagem masculino. Para ela, embora haja preconceito, drags homens também apoiam a atuação das mulheres, como Malonna e Divina Serrano. "A Malonna abriu a sua casa para nos arrumarmos para o documentário", diz Bruna. E a festa Cover Girl, onde as meninas costumam se apresentar, é comandada por Divina Serrano.

André da Silva, a Malonna, sabe que a atuação das mulheres ainda precisa de apoio. "Existe no meio a ideia de que a performance drag é apenas imitar mulher e, uma vez que a mulher já é mulher, ela não precisaria fazer isso", descreve Malonna. "Este machismo dentro do cenário drag é tão absurdo quanto era o machismo no século 19, que proibia a mulher de dirigir, votar ou trabalhar fora de casa. É irônico porque a drag subverte a questão do gênero e, ao proibir um gênero de se apresentar, vira uma grande piada de mau gosto".

Para a Malonna, a palavra-chave no mundo drag é empatia. "Falta empatia de alguns gays. Porque eles também sofrem preconceito, mas eu sou otimista. Acho que é só uma questão de tempo para as mulheres se destacarem e esse preconceito desaparecer", diz.

Para a diretora Kelviane, as mulheres ocuparam um espaço originalmente masculino e gay, enfrentando preconceitos inclusive do público LGBT com uma "nova proposta de ativismo por meio de agendas relacionadas à luta feminista, a visibilidade lésbica e a contestação de padrões de beleza e de identidade de gêneros".

O coletivo Riot Queen já se tornou indispensável na vida das meninas. "Hoje é uma grande família em que nos apoiamos e nos empoderamos. Antes, tínhamos problemas com o corpo por sermos gordas ou muito magras, negras ou asiáticas, ou sei lá o quê. Mas a verdade é que, quando você se transforma em drag, você percebe a força que tem", afirma Bruna.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.